4回目の打ち合わせは主に窓を決めるための打ち合わせでした。

私の土地は旗竿地で居室としての採光が取りにくいのと、私は高気密高断熱住宅を目指しているので南面以外の窓を出来る限り小さくした上で引違い窓を使いたくない事もあり、居室にするための採光、換気、排煙の基準をクリアするのが難しかったので設計士さんが適宜計算しながら打ち合わせを進めていきました。

間取りに関しては前回からほとんど変更せずに小さな修正が数箇所あっただけなのでかなり固まってきています。今回の間取りで地盤調査や外部給排水工事の見積を作成するとの事で徐々に契約に近づいてきている実感があります。

窓が決まらない問題

窓については初回打ち合わせの時から毎回打ち合わせていますが中々決まりません。家の外観のデザイン面でぱっとしなかったり、着けたい窓が居室としての採光や排煙、換気の基準を満たせずに着けられなかったりと私が優柔不断というよりは法的な制約が厳しいのでそれをクリア出来る窓の組み合わせで外観的に良さそうな組み合わせが中々決まりませんでした。

窓に求められる建築基準法上の役割

- 換気(開く窓の面積が部屋面積の20分の1以上)

- 採光(採光計算をしてガラス部分の面積が部屋面積の7分の1以上)

排煙(天井から80cm以内の開く窓の面積が部屋面積の50分の1以上)

※住宅は排煙に関しては考慮しなくても良いそうです

窓があることのメリット

- 部屋が明るくなる

- 透明ガラスだと視線が抜けるので開放感がある

- 開く窓だと通風が取れる

- 窓が外観のデザインのアクセントになる

- 冬は窓からの日射取得で部屋が暖かくなる(南面)

窓があることのデメリット

- 窓は壁と比べて断熱性能が低いので窓が断熱の穴になる

- 壁よりも窓の方が気密性能が落ちる

- 壁よりも窓の方が防音性能が落ちる

- 透明ガラスだと外からの視線が気になる

- 窓があると窓がある面の室内側の壁が有効活用できない

- 夏は窓からの日射が入ると部屋が暑くなる(東西南北面)

窓はこれらの要素が絡み合ってくる上、設置する場所や高さによってメリットが増えたりデメリットが大きくなったりするのでよく考える必要があります。

特に私は県民共済住宅で高気密高断熱住宅を目指しているので、気密性が高くない引違い窓を使わないのと、南面以外の窓は大きさや数を最小限に抑えたい事もあり、更に土地の一部が都市計画道路上にあるので、将来道路が通る際の建物の補償の事を考えると部屋は出来る限り建築基準法上の「居室」として認定出来た方が納戸の様な非居室よりも金額的に有利だと思われるのでその辺も重要視しています。

採光計算上で不利な旗竿地で最小限の窓で居室認定を取りたいのと、引違い窓を使わずに窓の配置のバランスや大きさを揃えて外観的なデザインもそれなりに仕上げたいという相反する要素があって初回打ち合わせからこれまで計3回窓の打ち合わせをしましたが窓を決められませんでした。

それにしても窓の配置って本当に難しいですね。

最初は窓を考える際に採光基準や換気基準の事なんて全く知らなかったので窓の配置については法的なことは何も考えていませんでしたが、何度か変更しても採光基準を満たせなかったりしたのでこのままだと窓を決めるだけで月1回の打ち合わせが終わってしまうという危機感もあり、自分で採光計算の計算式を調べて採光計算を行った上でこの窓の組み合わせなら行けるかなと窓の案を練りに練ってから今回の打ち合わせに臨みました。

ただ、相当考えて作った窓の案でしたが、排煙の基準があることは知らなかったので排煙の事までは頭になく排煙が満たせなかったりと法的な排煙、換気、採光を満たした上で耐力壁のバランスだったりデザインだったりを考えるので設計士さんの苦労がわかりました。

結局打ち合わせ中に設計士さんが計算しながら窓を選びました

打ち合わせの最初の方でこういう窓にしたいという案を出しましたが見事に排煙を満たせておらずほぼ全ての部屋の窓がダメだったのでAPW330の窓のカタログを見ながらこの窓の組み合わせなら行けそうとか設計士さんが電卓を叩きつつ決めていきました。

最終的には06913や06911の県民共済住宅の標準外サイズの縦すべり出し窓多めの窓配置になりました。

本来は標準サイズの06013や06011で行きたかったのですが、060幅だと換気や採光、排煙を微妙に満たせない所があったので069幅の窓を多用することになりました。設計士さんが言うには標準の060幅と標準外の069幅だと差額は数千円との事なので本当にその程度の差額で収まってほしいです。南面は標準外サイズの窓を16個も使っているので見積を見るのが怖いです。

こんな感じで窓を決めるだけで1時間以上費やしました。

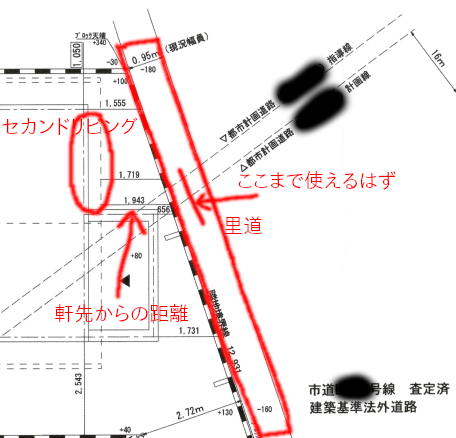

東面の1階セカンドリビングの採光が取れない件

1階北東のセカンドリビングの採光が取れないと打ち合わせの1週間位前に送られてきた図面に設計士さんのメモ書きがあったのでどうにか採光を取れるように事前に色々工夫したり調べたりしていました。

「居室」としての部屋にするためには採光上有効な開口部面積(窓のガラス面)が部屋の7分の1以上ある必要があります。この7分の1というのが曲者で、単純に窓の面積が部屋の7分の1以上あれば良いという物ではなく、採光補正係数という軒先から窓の中心部までの高さ(短い方が有利)と軒先から土地の境界線までの距離(長い方が有利)によって開口部面積の倍率が変わる値があり、1階のセカンドリビングはこの採光補正係数が0.46位になってしまって採光を取るのが極めて難しくなってしまいました。

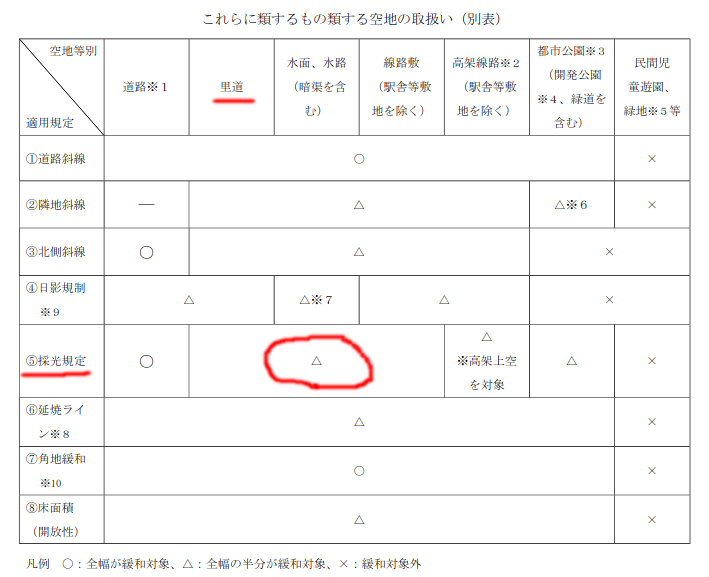

私の土地の東面には幅員0.95mの未舗装の市道、いわゆる里道(建築基準法外道路)があり、さいたま市の場合は里道も水路や公園と同じ様に採光計算の緩和措置があり、全幅の半分が緩和されると「さいたま市建築基準法取扱集」に記載されていています。

打ち合わせ前に届いた図面を見る限り里道の緩和措置を用いた計算をしていないと思ったので打ち合わせ時に里道の緩和措置を活用しているか聞いた所、設計士さんは里道の緩和措置の事は知らなかったようでした。なので打ち合わせ中にスマホでPDFファイルをダウンロードして見せた所、確認してみるとの事でした。

幅員0.95mの半分なのでたった0.475mしか有利になりませんが、採光補正係数を求める際にこの0.475mがあるかないかで結果が大きく変わってきます。0.475mを加算しないと採光補正係数が0.46位にしかならずに採光を確保するのが極めて難しくなりますが、0.475mを加算すると採光補正係数が1.03位になって大きめの窓なら採光を確保することが出来ます。

私と同じ様に採光が取れずに土地の隣が里道や暗渠の場合は自治体によっては緩和措置が使えるかもしれないので調べてみて下さい。

設計士さんがさいたま市にこの里道の扱いについて問い合わせた所、市道であって建築基準法上の里道ではないので緩和措置が適用できないとの事でした。

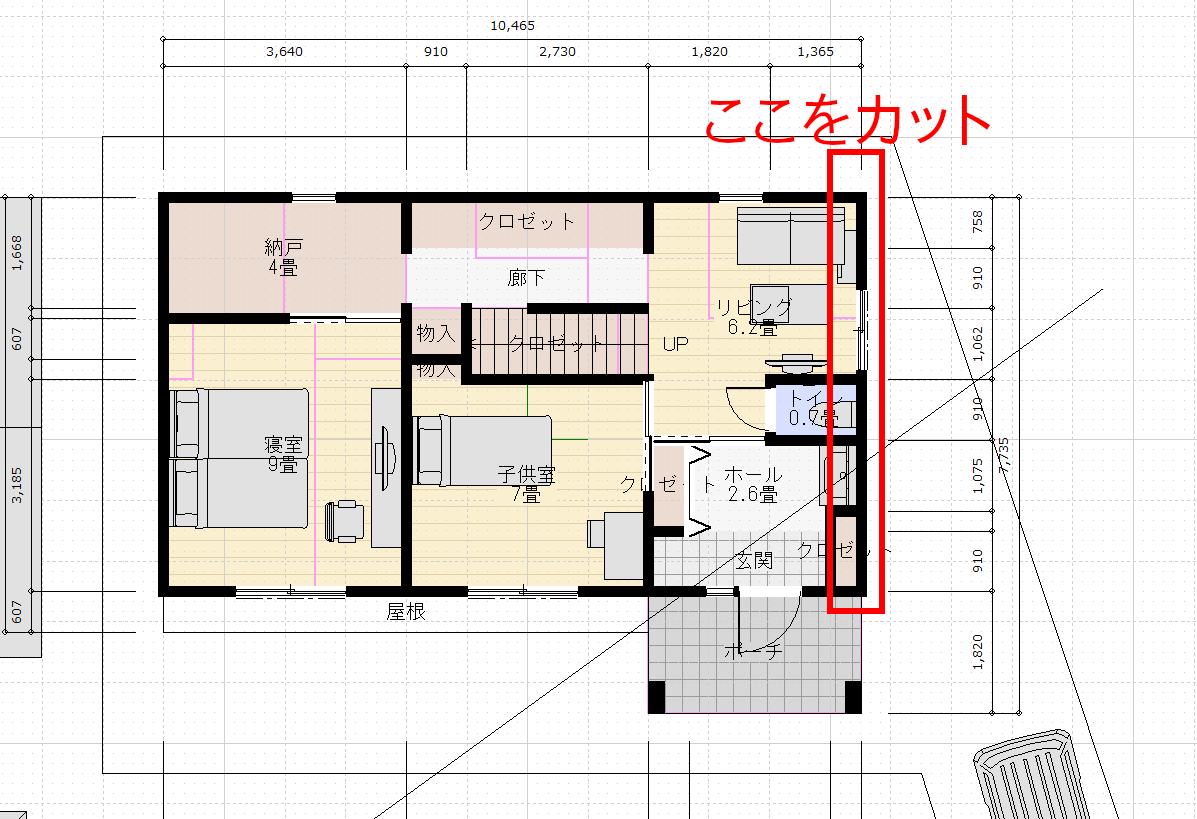

間取りの修正点

大きな修正点は無かったのですが、1階のエアパスファンが最新の図面から消えていたりしたのでその辺を指摘しました。この様に過去の変更がいつの間にか変わっていたので毎回細かい部分まで図面のチェックは必要ですね。

設計士さんへの質問と回答

窓の打ち合わせと間取りの修正点を伝えた後は質問タイムです。打ち合わせが月に1回しか出来ないので疑問点は聞ける時に聞いておこうという感じで毎回打ち合わせをしています。

ふかし壁の厚みを変えることは出来るか?

可能でした。厚くすることも薄くすることも出来るとの事。

カーテンボックスの代わりに窓際の天井を折り上げてそこにカーテンレールとライン照明を装着してカーテンを照らす間接照明(コーニス照明)の様に出来るか?

出来るとの事です。折り上げ天井は1箇所3万数千円との事でした。カーテンを天井付けにする場合、カーテンボックスを着けるより天井を折り上げた方が費用が安くなりそうでした。

もちろん、防火上の観点から設置する照明からカーテンを何cm以上離すとかその辺を施主自身で調べて折り上げ天井の寸法を決めることになると思います。照明については担当になる監督と相談して欲しいとの事でした。

上の写真みたいに天井から床までカーテンで覆ってしまい、更にカーテンを照らすライン照明を折り上げ部分に仕込んでホテルライクな部屋を作ろうと思います。県民共済住宅の施主ブログを見ていても天井高を高くするために部屋の真ん中を折り上げ天井にしている方々は多いですが、こういうカーテンをスッキリ隠して窓際をスッキリさせるために窓際の天井を折り上げている方はいないみたいなのでどんな感じになるのかが微妙にわからないのが怖い所です。

ロフトを設けた場合、床を畳敷きに出来るか?

可能との事でした。私はロフトを設ける予定はありませんが、最近見たYouTubeのルームツアー動画でロフトに畳が敷いてあってとても良いアイディアだと思ったので県民共済住宅でも出来るかどうかを聞いてみました。

玄関の上がり框の下部にライン照明を仕込んで間接照明に出来るか?

出来ないとのことでした。

玄関の靴箱の上下にライン照明を仕込んで間接照明に出来るか?

一応出来るがウッドワンの靴箱は床置きなので下部の間接照明は土間部分のみ可能との事。靴箱の上部は普通はふかしてしまうがスペースはあるのでやろうと思えば出来るとの事でした。照明については後に現場監督と相談して下さいとの事です。

バルコニーの壁の高さを変えられるか?

高くすることは可能。1,200mmより低くするのは法的に不可能との事でした。どれだけ高く出来るかは個別案件なので要相談との事。

バルコニーに屋根は着けられるか?

可能だが、屋根を支えるための柱を建てたりすると床面積に参入されるとの事です。バルコニー分の坪単価が加算されるという意味ではなく、建ぺい率や容積率に含まれる床面積が増えるという意味です。なお、バルコニーに柱を建てたり壁を増やすとその分の追加費用が発生します。

造作で長いカウンターを作る場合、足を着けられるか?

基本は棚受け金具を適当な間隔で設置するが、足を着けることも出来るとの事です。

県民共済住宅のカウンター材で奥行600mmの様な幅が広いカウンターは作れるか?

特注で作るので作れるとの事です。

Ua値を出して貰う場合、計算方法は標準計算ルートかそれとも簡易計算ルートか?

県民共済住宅ではUa値を出す場合は簡易計算ルートで計算するとの事でした。窓のU値も各製品のカタログ値ではなくアルミ樹脂複合サッシの仕様の2.33で計算されるとのことです。この数値で計算すると本来のUa値よりも算出される値が不利になります。

キッチンの同時給排気式のレンジフード(換気扇)を採用した場合、ダクトに断熱材は巻かれているか?

巻かれているとのことです。断熱材の厚みは聞きそびれました。

同時給排気式のレンジフードの吸気側のダクトに断熱材が巻かれているとダクト内で結露するリスクが少なくなります。

エアコンは小屋裏収納や納戸等の居室ではない部屋に設置できるか?

出来ないとの事でした。建築確認を取る際に検査員にこれは居室だよねと言われると虚偽申請になり業務が出来なくなるというリスクがあるので居室以外の部屋にエアコンを着ける場合は引き渡し後に自分達で後付して下さいという事です。

スリーブ(配管穴)やコンセントの設置はグレーゾーンなので担当者次第という感じみたいです。

屋根裏部分の換気方法は?

屋根の軒天部分に吸気口があり、棟部分に排気口がある棟換気になっているとの事でした。

設計士さんに質問した私の場合は切妻屋根なのでもしかしたら屋根によっては換気方法が異なるかもしれません。寄棟の場合は切妻と同じ感じだと思いますが、片流れ屋根の場合の換気方法はどういう風になるのかが気になる方は担当の設計士さんに確認してみて下さい。

耐力壁や外壁側の透湿防水シートは何を使っている?

耐力壁や透湿防水シートは担当者や施工エリア、2階建てか3階建てか等で使用する商品が異なるとの事でした。

私の場合は透湿防水シートが「タイベック ハウスラップ」で耐力壁は「スターウッド」または「ダイライトMS」との事でした。タイベックはちゃんとした高気密高断熱住宅を建てる工務店でも普通に使われている透湿防水シートで、耐力壁のスターウッドもダイライトも透湿抵抗が小さい耐力壁材です。

県民共済住宅では結露計算をしていないとの事でしたが、材料の組み合わせ的には壁内結露に関しては問題無さそうです。

早めに決めないといけないオプションはありますか?

窓と換気システムだそうです。構造に関わるものは早めに決めないといけないとの事でした。

標準のLIXILの窓がサーモスXからサーモスII Hに変わったのは本当ですか?

残念ながら本当みたいです。ダウングレードなので残念ですね。

県民共済住宅の標準窓の断熱性能を比較するとAPW330>サーモスXでしたが、サーモスII HにダウングレードしたことによりAPW330>>サーモスII Hになってしまいました。これで窓は実質YKKAP一択ですね。

今回見積が出たもの

先週にウッドワンプラザさいたまに行った際の見積が届いていました。

ウッドワンのスイージーファニチャーのダイニングテーブル

ダイニングテーブルのスイージーファニチャーのナラのW1600が100,348円でした。定価だと118,800円なので割引率は渋いですが多少の割引がありました。このダイニングテーブルは結構気に入っているのでこの金額でも購入予定です。

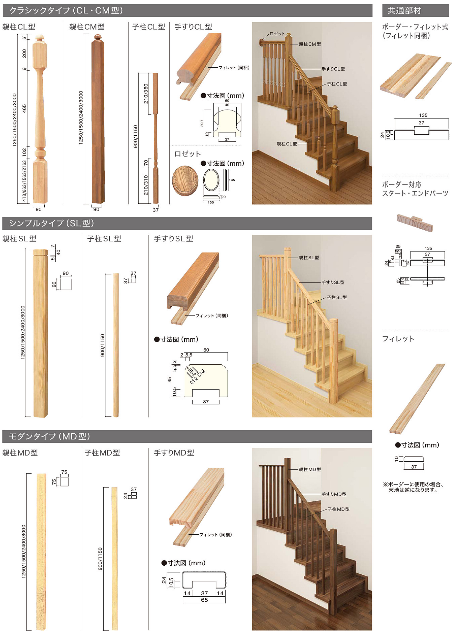

ウッドワンの木の手すり(吹き抜け部分)

1間(1,820mm)サイズのシンプルタイプの木の手すりが6万3千円位でした。柱の長さは一番短い長さで見積を出して貰っているはずです。設計士さんに金額だけ教えてもらったのでどの部材がどれだけ使われているかまではわかりません。設計士さんが言っていた通り手すりの中ではこれが一番安そうです。

手すりのタイプはシンプルタイプのニュージーパインのナチュラル色を選んだので、もっと安くするならモダンタイプのニュージーパインの物にすると恐らく数千円位は安くなります。

南海プライウッドのルミストの吹き抜け手すりも金属製のパネルタイプで結構良さそうなので迷う所です。

ウッドワンのフラットパネルオーク(壁材)

フラットパネルオークのパネルが見切り材含めて44,775円でした。このフラットパネルオークはウッドワンのWEBサイト上では「非住宅・商環境部材」にある壁材でしたがショールームに行って見積が取れたので県民共済住宅でも使えるみたいです。

見積を出した構成は上の写真のカウンター部分と同じ様な構成で板目のクリア色の2,727mmの4枚入を2セットと左右と上の見切り部分はブラックです。設置場所は寝室でヘッドボード代わりにするつもりです。

朝日ウッドテックのthe wallのオークと悩みましたが、ウッドワンのフラットパネルオークは厚さ9mmの突板でthe wallは厚さ4mmと薄いのと、ウッドワンの見切り材はブラックかホワイトのアルミ製の見切り材で見栄えが良いと思ったので見切り材が高いですがウッドワンの物を入れることにしました。

最後に

今回の打ち合わせではようやく窓問題がクリア出来そうです。窓は本当に難しいと実感しました。土地を選ぶときには採光計算の事なんて頭に無かったので道路に面する部分が小さい旗竿地には採光が取りにくい罠があった事に今更気が付きました。

私の土地は幸いそこまで狭くないのと里道の存在があったので採光問題もクリアできそうです。都市部の住宅密集地の小さめの旗竿地なんかだと1階の部屋が居室に出来ないという事もありそうだと思いました。2階建てで道路に面していない側の1階の部屋を居室にするには軒の先端から2m近く離さないと厳しそうです。

注文住宅を建てる予定でまだ土地を買っていない人がいたら、土地の建ぺい率や容積率も勿論ですが、建物を建てる際の採光計算の事も考慮した方が良いです。特に土地いっぱいに建物を建てる場合は建築基準法上の居室に出来ない事もあるので居室にするためには軒先から土地の境界線までの距離を取るために小さい建物にするしか無くなります。

私はウッドショックの坪単価の値上げがなければ本来もう少し大きな家にしたのですが、坪数を減らそうと建物の東側を0.5畳分短くしたので結果的に軒先から土地の境界線までの距離が取れて採光計算上有利になって居室に出来そうです。

今回の打ち合わせで間取りがほぼほぼ決まったのでようやく地盤調査と外部給排水の見積も出てくるとの事なので果たして両方でいくらになるのかとても不安です。私の場合は土地が旗竿地でエコキュートが道路面から一番遠い部分に設置してあり、更に目の前の道路には上下水道の配管が来ていますが、土地の中には上下水道の配管がないので外部給排水の金額が凄いことになるかもしれません。

次回の打ち合わせは9月になります。9月中に何とか契約できたら良いなとは思いますが、遅くても10月中に契約したいと思います。