私は三菱自動車のアイミーブという軽のEVを所有しているので2022年4月に県民共済住宅で家を新築した際にEV(電気自動車)充電用コンセントを自宅に用意しました。

新築する時点ではまだBEVやPHEVを所有していないけど、EV用のコンセントを作るか作らないか迷う人は結構多いかと思います。

結論から言えば自宅に駐車スペースがある一戸建てに住んでいて、将来的にEVやPHEVを購入する可能性があるならEVコンセントは用意しておいて損はありません。

新築時ならEVコンセントを後付するよりもトータルの設置費用も安いと思うし、後からEVコンセントが必要になった時に無駄に壁に穴を開ける必要もありません。

逆に自宅の敷地内に駐車スペースが確保出来ない場合はEVコンセントは不要です。

EVは充電時間が長かったり航続距離が短いというデメリットばかりが強調されていますが、BEVは排気ガスが出ない上静かなのでインナーガレージとの相性も良いし、スマホの様に自宅の敷地内で毎日充電出来る環境さえ用意出来れば充電周りのデメリットをかなり相殺出来る上、わざわざガソリンスタンドや充電スポットに行く事も無くなり超絶コスパの乗り物に早変わりします。

EVコンセントは決して高額な設備ではない

家庭用のEVコンセントはそんなに高いものではありません。

参考までにパナソニックのEVコンセントのアフィリエイトリンクを貼っておきますが、EVコンセントの部材自体は実売3,000円台とかその位で安価です。

実際はコンセントの機器代の他に配線費用や工事費がかかるのでトータルで1〜5万円位になると思いますが、それでも上のパナソニックのEVコンセントを設置して10万円以上になることはまずありません。

充電ケーブル付きの門柱の様なスタンドタイプのEVコンセントを外構で設置する場合は部材費が高いので10万円は超えると思いますが、駐車スペースのすぐ横にケーブル付きコンセントがあると利便性は高くなります。

純粋なEVコンセントは安価ですが、V2Hという電気自動車を家庭用蓄電池代わりに使う設備を入れると数十万円〜200万円位は必要になるので自宅用のEVの充電設備は高額だと思い込んでいる人はもしかしたらV2Hと普通のEVコンセントを混同している可能性があります。

県民共済住宅で新築時のEVコンセントは約1万円で設置可能

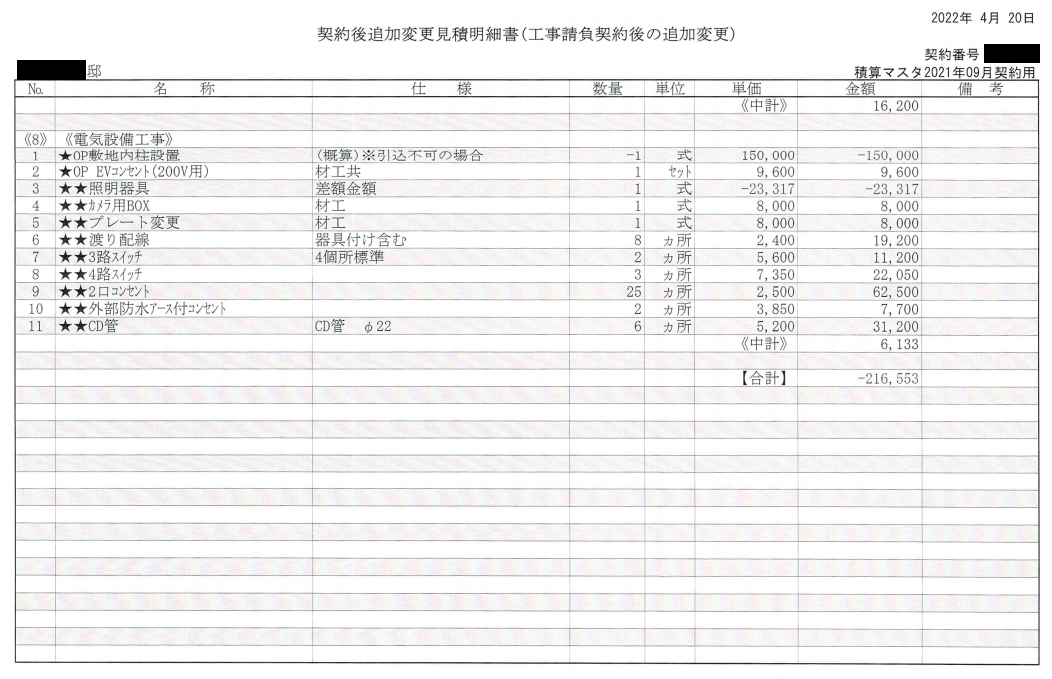

県民共済住宅で新築した場合は契約時期にもよりますが約1万円でEVコンセントが設置できると思います。

私は2021年9月契約ですがその時は材工込で税抜9,600円でEVコンセントを設置できました。

EVコンセントは決して高額な設備ではないので自宅の敷地内に駐車出来るスペースがあって将来的にEVやPHEVに乗る可能性が僅かでもあるならとりあえず設置しておいた方が良いと思います。

EVコンセントは駐車スペースの近くに設置する

EVの充電ケーブルの長さは大体5mや7.5m程度です。

駐車スペースとEVコンセントの位置が遠いと車の充電口まで充電ケーブルが届かず充電出来ないということにもなりかねないのでどこにEVコンセントを設置するかというのは言うまでも無い基本的な事ですが一番重要です。

車の充電口の場所は車種によって異なり、日産リーフだと車の前側中央で三菱のアウトランダーPHEVやアイミーブはガソリン車の給油口と同じ様な車の右後方に200V用の充電口があります。

リーフのような車の前方に充電口がある車種でバック駐車する場合、家の外壁に設置したEVコンセントから充電口まで充電ケーブルが届かないという可能性もあるので特にEVコンセントの設置場所には気をつけましょう。

上の写真は三菱アイミーブで充電ケーブルの長さは5mの物で旗竿地の玄関前にEVコンセントを用意していますが余裕は1.5m位しかありません。

もし何も考えずにドアの右側にEVコンセントを付けていたら充電ケーブルが充電口まで微妙に届かなかった可能性があります。

EVコンセントの設置高さはやや高めを推奨

EVコンセントを設置する高さは通常の外用コンセントよりも高い位置にしておいた方が無難です。

と言うのもEVの充電ケーブルはかなり大きて重い上、EVコンセントは差込口にカバーがあるのでカバーを片手で開いてから重い充電ケーブルをもう片方の手で差し込むような感じになるのでEVコンセントが低すぎる位置にあると地味に抜き差しが大変です。

地面から1m位あれば問題ないですが、地面から30cm位だと低すぎて不便だと思うのでEVコンセントの高さは重要です。

EVコンセントの位置は車の近くにする事はEVを持っていなくても想像できると思いますが、EVコンセントの高さについては実際にEVに充電したことが無い人は想像しにくいと思います。

上の写真のEVコンセントは家の建設工事中にEVコンセントの設置高さの指示をし忘れてしまったので普通の外コンセントと同じ高さに設置してありますが、もう30〜50cm位高いところに設置した方が使い勝手が良かったと思っています。

丁度玄関ポーチの階段の1段目の所にEVコンセントがあるので多少高さが確保できていますが、もし玄関ポーチの上だったら充電ケーブルのコントロールボックス(四角いユニット)が地面に着いてしまって充電器とケーブルの抜き差しもかなり不便になるしケーブルも汚れるしで後悔度が跳ね上がっていたと思います。

室内側のスイッチはあると便利

新築時にEVコンセントを設置すると室内側のスイッチ(盗電防止用のスイッチ)でオンオフ出来る様になると思います。

現実的にEVコンセントから盗電されることなんてまず無いと思うので盗電防止用途としては不要ですが、室内側のスイッチは無料で付けられるなら付けた方が良いです。

室内側のスイッチが便利に使えるシチュエーションは、特定の時間帯に電気代が安くなる電気料金プランに加入した時です。

車に充電タイマーがない車種で室内側にスイッチを付けなかった場合は深夜電力で充電しようと思うと深夜1時に外に出て充電ケーブルを接続する必要がありますが、スイッチがあると普段はスイッチをオフにしたまま帰宅時に充電ケーブルをEVに接続し、深夜1時になったら室内側でスイッチをオンにすると充電が始まるので深夜に充電する時の手間がかなり軽減されます。

結局深夜1時にスイッチをオンにする手間があるから意味ないと思いがちですが、スイッチを押す動作をSwitchBotのタイマー機能で自動化すればスイッチを押す手間から開放されます。

スイッチのオンオフをSwitchBotで自動化する場合はSwitchBotボット単体だけでなくハブミニも必要になりトータルで1万円位になりますが、これさえあればわざわざ深夜に寝起きする必要が無くなるので車側にタイマーが無い車種で深夜充電に対応するならSwitchBotボットとハブミニは必須アイテムです。

EV充電用のスイッチは可能なら他のコンセントやスイッチと一緒にせずに独立させておくとスイッチボットを設置しやすくなります。

コスモワイド21のスイッチをSwitchBotできちんと押すためのコツ

SwitchBot ボットや類似品の+Style スイッチを安定動作させるにはスイッチプレート(壁スイッチの枠)を丸みがあるラウンドタイプの物から丸みがほぼ無いスクエアタイプの物に変えるとボット本体とスイッチプレートとの接地面積が増えて両面テープでの固定が安定し、押し込む指部分とスイッチ面が水平になるのでより押し込みやすくなります。

パナソニックのコスモシリーズワイド21 スクエアタイプのスイッチプレートの部材は数百円でホームセンターやネットの通販サイトで購入出来るのでSwitchBot ボットや+Style スイッチを購入して設置する際にスイッチプレートも交換してみてください。

詳しくは別記事の「コスモシリーズワイド21の壁スイッチにSwitchBot ボットを付ける前にやるべき事」をご覧ください。

200V30Aの電流が流せる配線にすべし

EVコンセントは200V15Aのタイプが現在の主流ですが、より高速に充電できる200V30Aの充電に対応する車種が出てきているので家の分電盤からEVコンセントまでの配線は将来を見据えて200V30Aの電流が流せるφ2.6(VVFケーブル2.6mm)の様な配線を用意しておきましょう。

EVコンセントが200V15A対応でも200V30A対応の配線さえコンセントまで来ていればコンセント部分を付け替えれば良いので安価に入れ替えできますが、家の中を通ってくる配線を交換となるとそもそも不可能だったりするので、EVコンセントに繋ぐ配線にも気を配る必要があります。

200V15Aだと1時間で3kWhしか充電出来ませんが、200V30Aだと倍の6kWhも充電できる事になるので多くの車種で1晩でフル充電出来るようになります。

県民共済住宅の2021年9月契約で2022年4月引き渡しの私の家では200V30Aの2.6mmのVVFケーブルで配線されていたので問題ありませんでした。

ちなみにEVコンセントはパナソニックのWK4322Sという200V15Aの物なので1時間に3kWh分しか充電できません。

電力会社との契約が60Aだとブレーカーが落ちる?

自宅でEVを充電する際の注意点ですが、200V15AのEVコンセントからEVを充電するとその時点で3kWhの消費電力になり、その時点で電力契約のアンペア数の30A分を使ってしまっている事になります。

EVを充電するなら最低でも40A以上の契約が必要ですが、40Aだと電気自動車を充電しながらエアコンを付けてドライヤーや電子レンジを使ったりした時点でブレーカーが落ちてしまうと思うので実質的には最低でも50A以上のアンペア契約が必要になり、多少余裕を見るなら60Aは必要です。

60Aは6kWhまでの消費電力ならブレーカーが落ちないのでEVだけを充電するなら60Aでも問題無いですが、EVを充電しながらIHクッキングヒーターで調理して海外製の食洗機を同時に動かしたりすると消費電力が6kWhを超えてブレーカーが落ちてしまう可能性があります。

私はオール電化住宅に住んでいてまちエネの毎晩充電し放題!プランを契約しているので電気代が安い深夜の1〜5時の間にEV充電、エコキュート、海外製食洗機、洗濯機を動かしていて、その時間帯に一時的に消費電力量が6kWhを超えて何度かブレーカーを落としてしまった事があります。

ただ、一度に集中して消費電力が高い家電を動かさなければ良いので運用でカバー出来る範囲ではありますが、オール電化住宅で絶対にブレーカーを落としたくないなら8kVAは必要だと思います。

8kVAでもEV充電、IHクッキングヒーター、食洗機、電子レンジ、電気ケトル、エアコン、ドライヤーを一度に使えば多分ブレーカーは落ちると思うので本当に余裕を見るなら10kVAで契約するのが良いと思います。

もし200V30AのEVコンセントを設置した場合はEV充電だけで6kWhの消費電力があるのでアンペア契約は60A(6kVA)より大きい8〜10kVA契約が必要になります。

アンペア容量は実際にEVを充電器から充電した時に関係してくるので、まだEVやPHEVは持っていないけどとりあえずEVコンセントだけ設置した場合は関係ありません。EVを購入して充電する必要に迫られた時に必要に応じてアンペア数を変更しましょう。

EV充電器と駐車スペースがある戸建住宅+太陽光発電+電気自動車はコスパ最強

ガソリン車でガソリン代を安くしようと思ったら少しでも安いガソリンスタンドで給油してリッター数円〜10円位安くするのが限界ですが、EVの場合は自宅に太陽光発電があれば晴れた日の昼間に充電してEV充電にかかる電気代0円で運用することも可能です。

太陽光発電が無くても自宅充電の場合はまちエネの毎晩充電し放題!プランの様なEV用の安価な料金体系の電力会社に切り替える事である程度電気代を下げることが出来るので、電費(1kWhで何km走るか)と燃費(リッター何km走るか)を比較する際に「何円で何km走れるか」という点においては太陽光発電というチートアイテムがあったり、EV充電の電気代が割安な料金プランが存在する自宅充電のEVに市販のガソリンで給油するしかないガソリン車で太刀打ちすることは難しいと思います。

そして自宅の駐車スペースに充電器があると充電しに行くための時間がゼロかつ充電の手間も最小限になり、充電時間がかかるデメリットも自宅で車を使わない時間帯に充電する事であまり意識せずに良くなりますが、もし自宅に駐車スペースが無く外での充電しか出来ない場合は自宅充電より充電代も高く、更に充電時間と充電待ち時間のデメリットが際立つのでBEVをオススメ出来るのは最低限自宅の敷地に駐車スペースと充電器があり、普段途中で充電が必要になる長距離を走らない人に限られます。

BEVを上手に使いこなすにはBEVに最適化した運用を求められるので現状誰にでもオススメ出来る訳ではありませんが、子供の送迎や近所の買い物等のセカンドカー用途やガソリンスタンドが近くに無い場所や小さい離島には最適だと思います。

BEVは新車だと高いが中古車だと驚くほど安かったりする

EVはガソリン車よりも本体価格が高い傾向がありますが、中古車だとかなり安く手に入るのでEVをとりあえず試してみたいなら中古の安いEVを入手すると良いと思います。

私も数年前に安い軽自動車が無いかなと中古車サイトを見ていたら自宅から程近い中古車販売店で5年落ち9,000km走行のアイミーブMタイプが乗り出し65万円位で売られていたので当時は電気自動車なんて全くのノーマークでしたがあまりの安さに衝動買いしてしまいました。

BEVの隠れたメリットとしては何円で何km走るかという維持費の安さの他にもエンジンが無いので静寂性が高く、アイドリングの振動も無いので同クラスのガソリン車よりも乗り心地が良いです。

最後に

新築時にEVコンセントをどうするかは現時点で必要が無くても1〜2万円程度で設置できるなら屋外に200Vの専用配線を用意しておく意味でも設置しておくと良いと思います。

EVコンセントは決して高額な設備ではないので既存の住宅でも工事費込みで3万円か5万円程度で増設出来ると思いますが、分電盤から外壁に配線する都合上壁に穴を開けての配線になると思うので、将来的に外壁に余計な穴を開けない意味でも迷ったらEVコンセントを付けておくか、EVコンセント用の配線だけでも駐車スペース近くの壁まで用意しておきましょう。

当然ながらそもそも自宅に駐車スペースが確保出来ない土地ではEVコンセントは不要です。

自宅に充電設備がある駐車場がない場合はEVに乗る多くのメリットが消えてデメリットが際立つので現状はまだEV(BEV)に無理して乗る事は無いと思います。

EVは自宅に充電器がある駐車スペースがあると充電に関するデメリットの大半が消える上、有料の急速充電器や普通充電器を使うよりも格段に電気代が安く済むのでEVやPHEVを買う予定があるなら入れておいて損は無い設備になります。

電気代が高騰している今はEVの有無に関わらず屋根上の日当たりが問題ない土地なら自家消費目的で太陽光発電を屋根上に載せた方が得ですが、動く蓄電池とも言えるEVと太陽光発電は非常に相性が良いのでEVやPHEVを購入する可能性があるのなら載せる事を強くオススメします。

太陽光発電とEVは一部でボロクソに叩かれていますが、偏見や思い込みを捨ててフラットな視点で見てみると結構メリットもあるので一度きちんと最新の情報を調べて家づくりに反映させられないか検討する事をおすすめします。